Какие профессиональные качества ценятся в традиционной школе, а какие - в школе Монтессори

Татьяна Березовская

В одной из российских школ монтессори-учителей попросили определить различия между учителем или воспитателем традиционного детского сада-школы и монтессори-педагогом. Первое, что отметили учителя, было связано с исследовательским характером работы монтессори-педагога. В их сознании произошел переворот: учитель, оказывается, не должен передавать знания, он может с радостью наблюдать распускающуюся жизнь и наслаждаться соприкосновением с душой ребенка. Монтессори-учитель верит, что дети любопытны и способны осваивать окружающий мир и человеческую культуру через самостоятельную деятельность, что они стремятся к независимости и ответственности.

Татьяна Березовская: любая профессия требует специальной одаренности, соотнесения своих способностей со своими же потребностями, уровня притязаний и обоснованной самооценки, которую предстоит соотнести с оценкой окружающих.

Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет свою структуру и систему профессиональных требований, предъявляемых учителю. Владение знаниями и умениями, необходимыми для успешного выполнения профессиональной педагогической деятельности, – профессиональная компетенция. Основой для нее становятся определенные свойства личности, которые развиваются в процессе дошкольного, школьного, вузовского и любого последующего образования будущего учителя. Этот процесс не заканчивается никогда, просто с течением времени переходит в самовоспитание и самообразование. Любая профессия требует специальной одаренности. Она необходима и тому, кто решил стать педагогом. В структуре каждой личности находят отражение общие, особенные и единичные свойства. Общие – это нравственные, идейные, политические, правовые, эстетические. Они образуют основу индивидуального сознания.

К особенным относятся качества, связанные с профессиональной деятельностью и индивидуальным опытом. К единичным, неповторимым, принято относить особенности типа высшей нервной деятельности, физического состояния каждого конкретного человека. В профессии учителя большое значение имеет, например, собственная убежденность и способность убедить других.

Не менее важны импрессивные способности: отзывчивость, умение сопереживать. А эмоциональная чувствительность и в то же время стабильность проявляются постоянно в поведении педагога, особенно в сложных педагогических ситуациях. Наблюдательность, воображение, тактичность, организаторский и ораторский таланты; гибкость, критичность и глубина ума, волевые черты, уверенность (не переходящая в самоуверенность) так же необходимы учителю, как активность, инициативность и энергичность.

Быть может, вас удивили слова “физическое состояние”? Но именно с ним напрямую связана трудоспособность и даже выносливость. Нельзя обойтись и без чувства ответственности, долга и сознательности, настойчивости, мужества, здорового честолюбия и даже способности к риску. В зависимости от ситуации учитель должен проявить себя уступчивым или строгим, неприступным, непоколебимым или мягким и доступным, предельно собранным или раскрепощенным и непосредственным. Надо еще иметь в виду, что любое из этих качеств может быть воспринято детьми положительно или отрицательно в зависимости от сиюминутно сложившихся обстоятельств. Любой человек, а особенно учитель, должен уметь соотнести свои способности со своими же потребностями и уровнем притязаний. Это предполагает обоснованную самооценку, которую предстоит соотнести с оценкой окружающих.

О призвании можно говорить, если индивидуальные качества человека отвечают особенностям профессиональной деятельности. Интересно, что у одного человека может быть одновременно несколько призваний. И на протяжении жизни одни призвания могут ослабевать и даже полностью исчезать, а другие появляться или разгораться с новой силой.

У разных людей удивительным образом переплетаются, объединяются или противоречат друг другу способности и характер. Психологи объясняют это условиями жизни и воспитания. Способности к конкретной деятельности, развитые до уровня черт характера, создают профессиональный характер. Высшая степень его проявления называется талантом. Когда профессиональный характер развивается до высокого уровня, можно говорить о профессиональном мастерстве. Как правило, характер профессионала не ограничивается сферой его деятельности, а начинает проявляться и в других областях жизни.

Художник видит все окружающее глазами художника, а педагог реагирует на все как педагог. Правда, общность черт разных людей не означает полного отсутствия различий. Конечно, они есть. Но вся нервная система каждого из нас постепенно приспосабливается к определенной модели. Мы выбираем ее сами, но под давлением существующих общепринятых параметров можем сами себе помочь, а можем и навредить. Так, постепенно опираясь на данное нам природой, мы формируем индивидуальный стиль работы, свой педагогический почерк.

Елена Максимова: монтессори-учитель не должен передавать знания, он может с радостью наблюдать распускающуюся жизнь и наслаждаться соприкосновением с душой ребенка.

Критерии для создания профессиограммы монтессори-педагога можно разделить на две части: личностные качества и профессиональные умения и навыки. Личностные качества – те, что должны быть присущи любому уважающему себя и детей педагогу. И, конечно, прежде всего, любовь к детям и желание с ними быть. Профессиональные же складываются из специфики нашего педагогического направления.

В центре педагогического процесса по Монтессори стоит ребенок. У каждого ребенка своя программа жизни, свой путь саморазвития. Ребенок наделен потенциалом саморазвития от рождения и раскрыть его может только в собственной деятельности. Задача воспитателя в этом случае сводится к тому, чтобы создать вокруг ребенка пространство, облегчающее раскрытие собственного потенциала, приспособление к окружающему вещественному и социальному миру.

Мы, взрослые, приглашаем ребенка свободно действовать, познавать этот мир. Л.С. Выготский называл такое пространство культурной развивающей социальной средой. Этот термин как нельзя более точен. Содержание нашей культурной развивающей среды – ключ к миру. Ребенок в этой среде “образовывается” сам. Каковы же тогда роль и функции педагога? Монтессори-педагог должен знать и уметь очень много специальных вещей.

Он должен знать:

– основные принципы воспитания и обучения, психологические особенности развития детей (как, впрочем, и любой педагог);

– особенности построения специально подготовленной культурной развивающей среды (а иначе как создать пространство?);

– правила и способы презентации дидактических материалов и пособий, составляющих развивающую среду по Монтессори (презентация – очень логичный и понятный ребенку способ использования монтессори-материалов, жестко закрепленный за каждым материалом). Но просто знать недостаточно, необходимо еще и применять эти знания. Конечно, нужно уметь проектировать и создавать предметную среду вокруг ребенка: не только пользоваться классическими, еще самой Марией Монтессори придуманными материалами, но и моделировать свои авторские материалы. Некоторые из них создаются подчас только для одного ребенка, потому что это оказалось сегодня именно ему очень нужным и интересным.

Предметно-пространственная среда создана. Теперь постараемся организовать самостоятельную деятельность группы детей с очень привлекательными, развивающими и обучающими монтессори-материалами.

При отсутствии фронтального обучения каждый ребенок получает индивидуально-личностные уроки, и это тоже надо уметь делать, причем в условиях, когда вокруг тебя много детей. Основная проблема, которая встает в этом случае, – не дать ненужного урока, о котором тебя не просили. “Помоги мне это сделать самому” – так это звучит у Монтессори.

Хотя бы один раз в день вся группа собирается вместе, и тогда учитель должен суметь организовать групповую работу так, чтобы удовольствие от деятельности в команде, в коллективе получил каждый.

Но дети развиваются, идут вперед, как заметить эти изменения? Мария Монтессори методом своей научной педагогики определила наблюдение, значит, монтессори-педагог должен уметь наблюдать за ребенком и за группой детей в целом. А также уметь осуществлять педагогическую диагностику в области практических, сенсорных и интеллектуальных достижений детей. Наконец, учитель сам является составной частью окружающей ребенка среды. Он предоставляет образцы социального поведения, построения отношений, способов решения конфликтов, помогает ребенку научиться понимать других людей и самого себя. И мы снова возвращаемся к личностным критериям. Хотя это скорее нравственные нормы.

Однажды монтессори-педагоги одного детского сада попробовали ответить на вопрос, чем монтессори-педагог отличается от педагога традиционного детского сада. Их ответы очень хорошо иллюстрируют вышесказанное. “Вся активность в учебном процессе принадлежит ребенку”, “Учитель – посредник между материалом и ребенком”, “Учитель ориентирован на зону ближайшего развития каждого конкретного ребенка”, “Учитель создает атмосферу покоя, добра и взаимоуважения”, “Не занимается фронтальным обучением”, “Обучает не словами, а путем создания культурной развивающей среды”, “Учитель не оценивает ребенка, не акцентирует внимание на его ошибках”, “Учитель минимально пользуется вербальными средствами обучения”.

Не так давно, перечитывая “Педагогическую психологию” Л.С.Выготского, я обратила внимание на очень красивую и емкую фразу: “Тайна воспитания в том, чтобы не воспитывать”. А ведь до работы в качестве монтессори-педагога почему-то ее не замечала?!

Статья из журнала "Монтессори-клуб" № 3, 2007

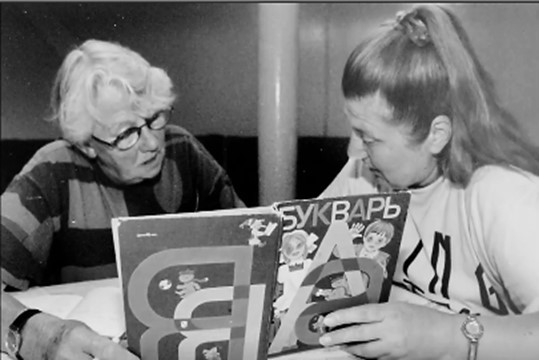

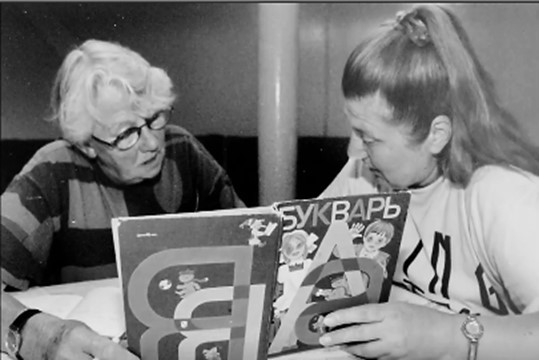

Фото: интернет-источник и https://vk.com/montessorischool

Как и где узнать о педагогике Монтессори больше?

Предлагаем Вам стать участником программы "

Монтессори-педагогика для всех". Это платная рассылка серии из 48 писем, каждое из которых включает в себя подборку статей о педагогике Монтессори, задания для самоконтроля и мультимедийные материалы.

Автор программы Елена Хилтунен: Монтессори-педагог, инициатор и родоначальница возрождения монтессори-педагогики в России, эксперт Ассоциации монтессори-педагогов России, автор более 30-ти книг о педагогике Марии Монтессори.